おいしく食べるということ

2025年11月05日 11:22

【お食事の工夫】おいしく食べるということ

お口の働きで大切なのは、なんといっても「食べること」です。

食べることは生きること

食べるを英語にすると「EAT」です。

食べることには、次のような意味が、かくされています。

食べることは、栄養を摂ることだけが目的ではありません。

食べることは、栄養を摂ることだけが目的ではありません。

味わう、食感、見た目で食欲がわき「おいしく楽しむ」というプロセスすべてが「食べる」ということです。

食べるためのお口

食べるためには、まず歯がきちんとそろっていることが大切です。食べものを目で確認し、肩や腕、手、指の筋肉を使って、おはしやスプーンなどで口元まで運びます。その後、食べものをよくかみ、飲み込みます。食べものをお口に入れるときは、唇をしっかり閉じることが必要です。

そして、飲み込むときには、のどや首の筋肉も使います。

また、飲み込む瞬間には一瞬息を止めるため、無意識に呼吸をコントロールできないと、うまく食べることができません。

わたしたちは普段、好きなものを自由に食べていますが、加齢や病気によって、食べものを口まで運んだり、かんだり、飲み込んだりする力が弱くなることがあります。

その結果、食べられないものが増えたり、むせやすくなったりして、注意しながらお食事をする必要が出てきます。

食べるための一連の流れ(嚥下のしくみ)

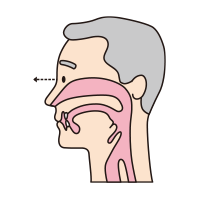

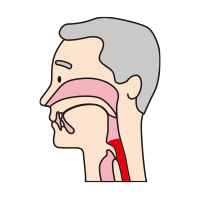

お口の4大機能のうち「食べる」と「呼吸する」があります。食べものを飲み込むときには、食道だけに食べものが入るように、気管を一瞬閉じる必要があります。そのため、息を一度止めることができないと、食べものをスムーズに飲み込むことができません。

健康なときは、このような「食べるための一連の流れ」を意識せず、自然におこなっています。

ここで、一度この流れを整理しておきましょう。

嚥下のしくみ

1. 認知期 ………食べものであることを確認し、どのように食べるか判断する

食べものを見て「おいしそう」、「熱そう」と思うことによって、お口やからだは食べる準備をはじめます。

ぼんやりしていたり、声をかけないと眠ってしまうなどの意識障害があるときは、お食事をするのに適した状態とはいえません。

そのような状態で「食べさせられ」ても、おいしく感じず、お食事が苦痛になってしまいます。

「おいしいもの」だと認識できてこそ、お食事の楽しみが生まれるのです。

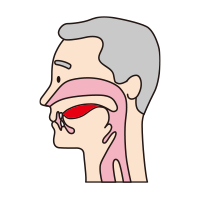

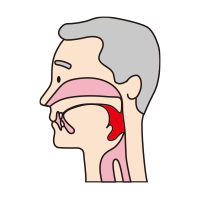

2. 準備期 ………食べものをお口に入れ、よくかんで飲み込みやすくする

食べものをお口に入れる際には、歯と口唇を使っています。口唇の筋力が低下すると、お口からこぼれてしまったり、だ液がよだれとなって出てきてしまいます。

また、食べものをかむときは、舌と歯が協働してスムーズに動くことが必要です。ゼリーやペースト状の食べものは、舌を上下前後に動かして上あごに押しつけます。

固形物は、この動きに加えて舌を左右に動かし、奥歯の上に乗せ、すりつぶしながらかんでいます。

このとき、下あごには上下だけではなく、旋回する動きが加わります。

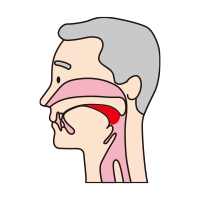

3. 口腔期 ………食べものをお口からのどに送る

舌の運動により、かたまりになった食べものは、舌の後方へと送られます。舌の奥までくると、舌の付け根と軟口蓋(なんこうがい:鼻へ通じるドア)の間を通過して、のどへと送り込まれます。

4. 咽頭期 ………食べものがのどを通って食道へ送られる

食べもののかたまりが、のどから食道へと送られるのは一瞬の出来事です。のどに入ったかたまりは、軟口蓋と咽頭蓋(こうとうがい:飲み込む瞬間に気管にフタをするためのドア)が閉じられたタイミングで食道へと送り込まれます。

舌の付け根がグッと上あごに押しつけられることで、のどに圧力がかかり、飲み込むことができます。

この一連の流れを「嚥下反射」といい、反射的に行われます。

5. 食道期 ………食べものを食道から胃へ送る

食道に送られたかたまりは、逆流を防ぐために食道括約筋がピッタリと閉鎖されながら胃へと送り込まれていきます。

食道の上下にある食道括約筋の閉鎖が不完全な場合、逆流性食道炎や誤嚥性肺炎の原因になります。

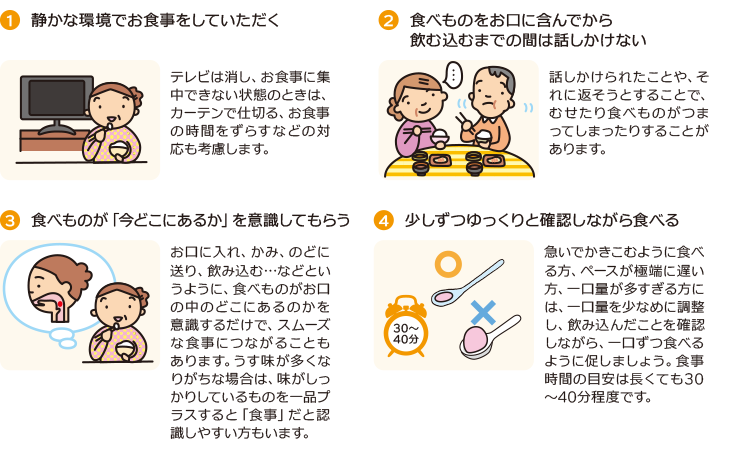

お食事をするための環境を整える

誤嚥を予防するためには、お食事をする環境を整えることがとても大切です。

お食事がスムーズにとれない方の場合は、食べることに意識を向けてもらうことがポイントです。

落ち着いた雰囲気の中で、安心してお食事ができるように環境を整えましょう。