食形態を変える前に

2025年11月05日 11:35

【お食事の工夫】食形態を変える前に

食べづらさや飲み込みにくさを感じても、すぐにお食事のかたち(食形態)を変えるのではなく、まずは様子を見たり、ほかの工夫ができないか考えてましょう。

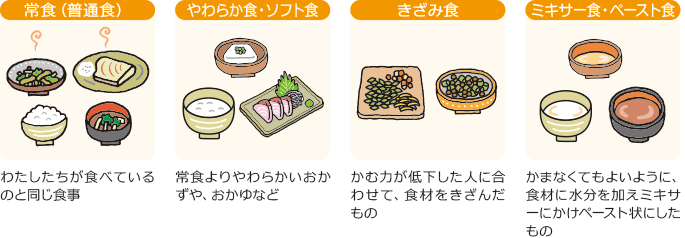

食形態について

食形態について考えるには、まずどんな食形態があるのかを知っておく必要があります。

介護現場では、きざみ食やミキサー食などはよく見かけます。

これらの食形態は「食べやすさ」を考慮されているはずですが、逆に誤嚥の危険性を高めてしまう場合もあります。

食形態の分類:食形態は主に次の4つに分類することができます。

[きざみ食/ミキサー食・ペースト食のメリット]

ほかの方と同じ食材を使ってお食事ができる

かまずに食べられる

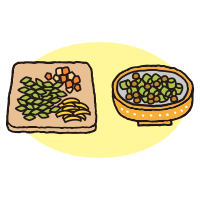

[きざみ食のデメリット]

お口の中でまとまりにくい

食材が小さいため、お口の中でバラバラになってしまい、かみにくくなります。意図せずのどの方まで入ってしまう

飲み込もうという意識がなくても、のどまで入ってしまうことがあり、誤嚥につながります。お口の中に残る食べかすが増える

ほほと歯ぐきの間や入れ歯と歯ぐきの間、上あごなどに食べかすが入り込みやすく、食後に口腔ケアをしないと細菌の増殖につながります。きざむのが手間

基本的にお食事すべてを細かくきざむため、時間がかかります。

[ミキサー食・ペースト食のデメリット]

お口の中でまとまりにくい

ドロドロとした液状のため、お口の中でまとまりにくくなります。意図せずのどの方まで入ってしまう

飲み込もうという意識がなくても、のどまで入ってしまうことがあり、誤嚥につながります。量が多い

水分を加えてからミキサーにかけるため、常食よりも量が増えてしまいます。少量しか食べられない方は、栄養が十分に摂れない恐れがあります。見た目、味が悪くなる

すべての食材の見た目が同じになり、食感がなくなってしまいます。「おいしさ」が感じられず、食欲不振につながることもあります。

食形態を変えるまでのプロセス

食形態を変更する際には、変更するだけの十分な理由が必要です。

むせる、かめない、食欲がなくなった…などの理由ですぐに食形態を変更してしまうのは、非常に危険な選択です。

次の3つのプロセスを確認して、食形態変更前にできることを考えましょう。

1. 環境を整える

お食事がスムーズでない原因が、まわりの環境にあることもあります。

「おいしく食べるということ」ページの「お食事をするための環境を整える」を参考に、より良い環境をつくりましょう。また「姿勢」、「食器の選び方」なども参考にしてください。

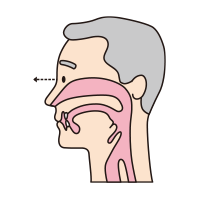

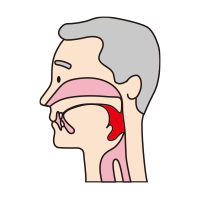

2. どの時点での「食べにくさ」かを見極める

食べることは、かむ、飲み込む、食道を通る…などの一連のながれで成り立っています。どの時点で問題があるのかを把握し、適切な改善策を試みましょう。

[見る(認知期)]

食べようとしない、反応がない

食べものだと認識していない

お口までスプーンで運んでもお口を開けない

→ お食事の準備する音(焼き上がる音)や香り(ごはんの炊ける匂い)、盛り付けの工夫やお食事の習慣づけを行い、五感すべてで、お食事であることを認識できる環境をつくるといいでしょう。

[かむ(準備期・口腔期)]

何度もかむが、なかなか飲み込まない

お口の中に食べかすがたまっている

やわらかいものばかりを食べる

パサパサ、モサモサしたものは飲み込めない

お口からボロボロとこぼす

→ 固さを調整したものや適度な粘度があり、まとまりやすいものを選びましょう。

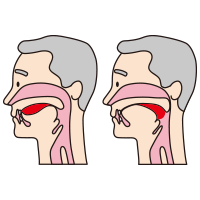

[飲み込む(咽頭期)]

飲み込む前からむせる

飲み込む瞬間にむせる

飲み込んだ後、しばらくしてからむせる

息苦しそうな感じがある

声がガラガラする

鼻から出てくる

→ とろみ剤を使用したもの、かたちが適度に変化するもの、適度な水分量があるもの、冷たいものなどを選びましょう。

[食道を通る(食道期)]

食後に嘔吐がある

げっぷが出る

しゃっくりが出る

酸っぱい味がする

→ ベタベタせず、食道を通りやすいもの、少量で高栄養のものを選びましょう。

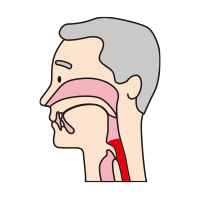

[ユニバーサルデザインフード]

ユニバーサルデザインフードとは、日常のお食事から介護食まで幅広く使える、食べやすさに配慮した食品です。

レトルト食品や冷凍食品などの調理加工品をはじめ、飲みものやお食事にとろみをつける「とろみ調整食品」などがあります。そのパッケージには、「かたさ」や「粘度」を日本介護食品協議会の規格に合わせたマークがついています。

「かむ(準備期・口腔期)」に問題がある場合、この4つの区分から適した状態の食品を選んでみてもよいでしょう。

3. 食べ方を工夫する

交互嚥下、食事の量や回数、栄養補助食品の活用など、食形態ではなく、「どう食べるか」を工夫することも大切です。

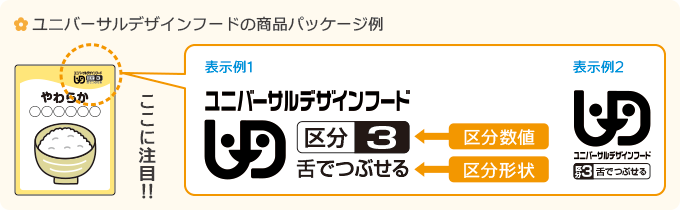

[交互嚥下のススメ]

お口の機能が低下してくると、食べかすが口の中やのどに残ってしまい、そのままはりついてしまうことがあります。この食べかすが誤嚥につながることもあるため、注意が必要です。

お口やのどに食べものが残ったときは、のどごしのよいゼリー状のものやポタージュなどを活用すると、食べものを食道へスムーズに送り込むことができます。

お食事中も、ごはんやおかずを食べる合間に、ゼリー類やとろみをつけたお茶などを挟んで、交互に食べるように工夫してみてください。

食形態を変える前にできること

確かにお食事の形態は、それぞれのそのときの状況に合わせて選ぶことが大切です。しかし「食べられない」と判断するのは、とてもむずかしいことです。

お食事の環境や姿勢、使う食器など、まわりの環境を適切に整えることで、安全に食べられる可能性も十分にあります。そのため、食べられなくなったからといって、すぐに食形態を変えるのではなく、まずは状況を見直し、改善できる点がないかしっかり確認しましょう。

また、歯科医師・歯科衛生士・言語聴覚士などの専門職による「摂食・嚥下機能の評価」を受け、問題点についてアドバイスをもらうことも重要です。

「食べたいものを食べられる幸せ」をできるだけ長く味わえるよう、工夫を忘れずに取り組んでいきましょう。